目次

運動不足とスポーツ障害、子どもたちを取り巻く現状

最近の野球離れに限らず、運動不足の子どもの増加が問題となっている一方で,幼い頃から野球やサッカーなどのスポーツに夢中になる子ども達もたくさんいます。ただ、スポーツに取り組む中で起こるケガや障害は、普段の生活では気付きにくいのが特徴です。まるで早期発見ができなかったガンと同じように、早く気付いて治療を始めないと、スポーツを続けられなくなったり、大人になってから後遺症が残ってしまうこともあります。だからこそ、スポーツ障害も早目の発見と早目の治療、そして予防がとても大切なんです。

野球肘とは?──肘に負担がかかることで起こる障害

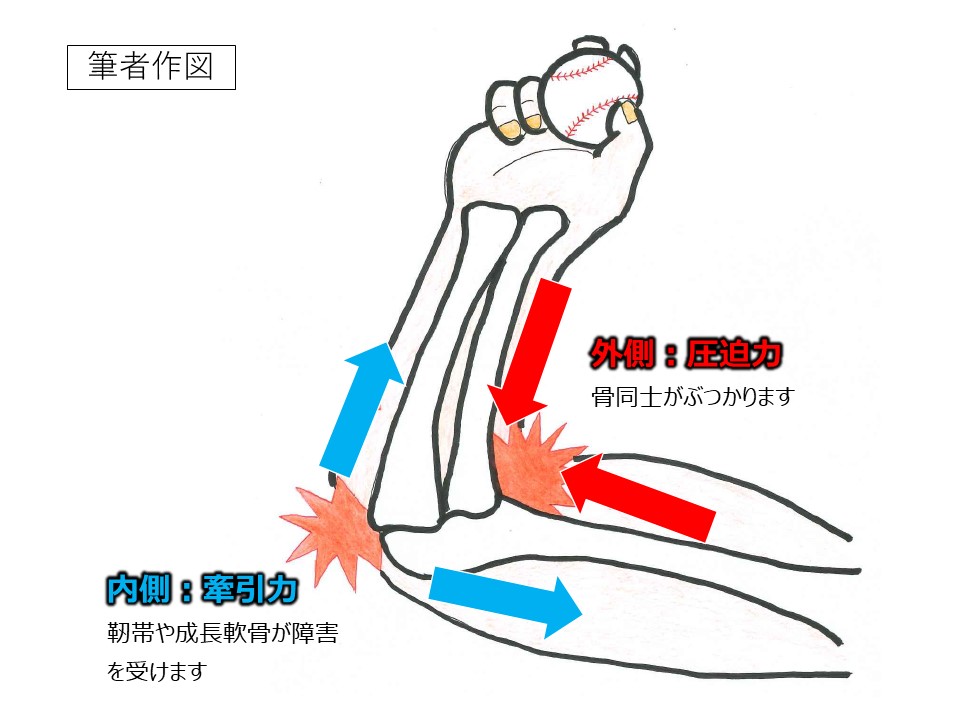

では、よく耳にする「野球肘」とはどんなケガなのでしょうか?これは、野球の投げる動作で肘に負担がかかることによって起こるさまざまな肘のトラブルをまとめた呼び方です。肘の「内側」、「外側」、「後ろ側」と大きくは3つの場所から発生する障害にわけられます。大谷選手が手術を受けたのは、「内側側副靭帯損傷(ないそくそくふくじんたいそんしょう)」というケガで、肘の内側のケガです。野球肘は成長(年齢)とともに問題となるケガが異なり、子どもの野球肘で特に注意してほしいのは、肘の外側におきる「離断性骨軟骨炎 りだんせいこつなんこつえん(以下OCD)」という障害です。このOCDという障害は、”沈黙の障害“とも呼ばれるように、痛みなどの症状がでにくく、本人だけでなく周りの大人たちも気付きにくいのが特徴です。本人が症状を自覚した時には、骨と軟骨がはがれてしまい、手術が必要になることもあります。でも、症状が出る前に見つけることが出来れば、ほとんどの場合、手術することなく成長とともに自然と良くなることが多いです。

症状が出る前に見つける──「野球肘検診」とエコー検査の重要性

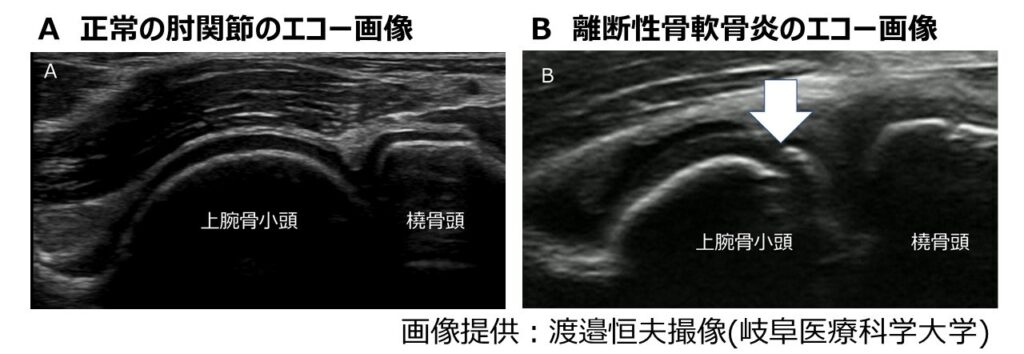

そんな早期発見に役立つのが「超音波検査(エコー)」です。エコー検査というと、病院でお腹や心臓を調べるときに使うイメージがあるかもしれませんが、放射線を使わず痛みも無いため、子どもにも安心して使えます。そして、OCDのように症状が現れにくい病変を見つけるのにとても適しています。

検査では、プローブという小さな機器にゼリーを塗って肘にあて、筋肉や骨の状態をリアルタイムで画像として確認します。数分で終わる簡単な検査で、肘を動かしながら状態を観察できるのも特徴です。

実際のエコー画像もあわせて紹介します。

図Aは正常な肘関節(腕橈関節)、図BはOCDの画像を示しています。正常では、軟骨下骨がなめらかな白い線として描出されますが、OCDではその白い線が途中で途切れたり、不明瞭になったりします(白矢印)。実際には数ミリの変化ですが、このわずかな画像の変化に気付くことが、早期発見につながる大きな手がかりになります。

したがって、小学生~中学生の野球に頑張る少年・少女に対して定期的に行う「野球肘検診」はとても大切な取り組みです。

「もっと早く見つけていれば…」経験から伝えたいこと

実は私にも小学生の時から野球をしている子どもが2人います。そして甥っ子も同じくらいの年齢から野球を始めましたが、残念ながらOCDになってしまい、痛みが出てから受診したために手術が必要になってしまいました。「もっと早くエコーでみつけてあげていれば・・・」と今でも悔やまれます。幸い、甥っ子はその後も高校まで野球を続けることができましたが、途中であきらめざるを得ない子どもたちも少なくありません。だからこそ、一人でも多くの子供たちが大好きな野球を長く楽しめるように、私はこの野球肘検診の取り組みに関わっていきたいと思っています。